Diario La Nación, sección Letras, Artes, Ciencias, enero 1983, págs. 1 y 2

El tren un tanto destartalado y viejo pero aún potente trepaba por la montaña del nordeste argentino. En él había partido esa mañana desde Salta. Serpenteaba sobre bordes de empinadas laderas junto a estrechos valles. A menudo veíamos la sierra frente a nuestras ventanillas separada de nosotros por una angosta hondonada, como calle por medio, y simultáneamente el espectáculo de nuestros zigzagueantes vagones con su locomotora resoplando a la cabeza. El conjunto parecía más un tren de juguete que un verdadero ferrocarril.

Después de varias horas de andar se produjo un cambio en el panorama. Entramos en un gran espacio: la Quebrada del Toro, ese inmenso valle que con la de Humahuaca eran en épocas precolombinas las dos líneas de circulación y comunicación que permitieron a los Incas el control de los pueblos indígenas del Sur. El fondo de la Quebrada del Toro es ancho, quinientos o más metros, hasta kilómetros. Su suelo está formado por cantos rodados del tamaño de un pie, o mayor. Son los restos de la erosión y empuje de gigantescos ventisqueros de lejanos tiempos. Las montañas a ambos costados, son también inmensas. Sus alturas llegan a los 4 mil y 5 mil metros. Al entrar en esta quebrada la vegetación, similar a la que cubría las laderas en el paisaje anterior es achaparrada, recubriendo sólo la parte inferior de esas enormes montañas. A medida que se remonta la Quebrada en dirección hacia San Antonio de los Cobres la vegetación desaparece y es sustituida por cardones que llegan en altura a dos o tres veces la de un jinete a caballo. Cardones pinchudos cubiertos con agujas de dos dedos de largo.

Hacia la media tarde llegó el tren al costado del único andén de la estación Damián Torino. Estación a 2500 metros de altura que atiende al casco de la estancia El Gólgota. Allí me esperaban afectuosos y sonrientes mis amigos y propietarios del establecimiento: Marcos Miguens, su mujer, Aurelia Silveyra Torino, su padre y presidente del establecimiento, Don Luis Silveyra, y Carlos Torino, administrador de la estancia. En dos jeeps subimos todos, junto con mis valijas, y trepamos otros doscientos metros para llegar a una imponente casa blanca de grandes galerías bordeadas por sencillas columnas gruesas, también blancas. Esta casa daba sus espaldas hacia la inmensa y próxima montaña, cuyas estribaciones cercanas caían a pico otros doscientos metros presentando un fondo, como de telón, con vivísimos colores en sus cortes verticales: rojo, verde brillante intensísimo y otro dorado, colores del mundo mineral de la montaña. Hacia la parte opuesta, y hacia delante era el gran espacio vacío del valle con las montañas del frente ya muy lejano. El piso del valle, blanco de los cantos rodados, y sobre él cerca pero abajo, la estación desde la cual acabábamos de subir. El casco rodeado por viejos álamos, nogales, almendros, y pircas formando corrales para llamas y alpacas. Esas noches conversamos largo y tendido como en toda reunión de fin de día en las estancias argentinas.

Comenzamos junto a una gran chimenea de piedra con amplio suelo, también de piedra, para que los rojos leños no pudieran llegar al resto del piso, de anchos y largos tablones que se adivinaban y sentían gruesos en su dura madera. Allí tomamos una agradable bebida blanca de pisco y limón. Luego la comida en un gran salón comedor con larga mesa de blanco mantel. Recuerdo dos platos: un crocante cordero al asador y un postre riquísimo, para mí desconocido, de cayote y nuez. El cayote es un zapallo norteño de blanca y larga fibra. Además, exquisitos vinos Torino. Después retornamos junto a la gran chimenea donde me ofrecieron un caliente té de peperina y licor de almendras casero como todo lo que habíamos comido y bebido. La conversación comenzó a decaer por el cansancio de todos, y después de amabilidades y buenas noches, nos fuimos cada cual a su cuarto. Mientras me acostaba y me dormía quedó en mí, como un ronroneo, lo principal de lo que me habían contado sobre el lugar mis simpáticos amigos.

La estancia había sido fundada en 1830 por las familias Uriburu y Torino, cuyos descendientes eran los actuales propietarios. Su extensión más bien había aumentado con el correr de los años, al revés de las otras estancias argentinas, que se fueron achicando. Actualmente tenía ciento diez mil hectáreas, ubicándose entre las mayores de nuestro país. Está situada a caballo sobre la Quebrada del Toro, desde aguas debajo de la estación Damián Torino. El ferrocarril corría a lo largo de este valle hacia el Noroeste y en total a su largo, tres estaciones, atendían la estancia. La primera, la recién nombrada, la segunda, Gobernador Solá y la tercera, Tastil. Cuatrocientas hectáreas estaban irrigadas y en ellas se cultivaban alfalfa y otras pasturas formando franjas de verdes praderas, alimento de las majadas de ovejas negras karakul introducidas por Damián Torino a principios de mil novecientos. Los cueros de esas ovejas dan las pieles astrakán y breitschwanz. El astrakán es la piel del cordero recién nacido. El breitschwanz es la piel gris obtenida del nonato antes de nacer, sacrificando a madre e hijo. En esas praderas también se criaban llamas y alpacas para esquilar, rindiendo una valiosa lana. La irrigación se realizaba con pequeños diques de piedra transversales a los cursos que descendían de ojos de agua. Esos diques formaban reservas que se utilizaban regando con acequias. Las zonas no irrigadas eran áridas. En la alta montaña tiene su hábitat la vicuña, camélido con tendencia a desaparecer por los estragos que entre ellas hacen sus depredadores: pumas y águilas. Los primeros días los pasé con cierta tranquilidad para acostumbrarme a la altura. No salía de mi asombro ante la grandiosidad del espectáculo, de una fuerza y un vigor inimaginables. Un ambiente mucho más potente que el que pudieron concebir grandes creadores como Shakespeare, Wagner y arquitectos como aquel anónimo que emplazó dignamente la casa blanca de paredes lisas con columnas dóricas simples, blanquísimas, bordeando y sosteniendo las espaciosas galerías. Todo con proporciones nobles, con techo plano de terraza y el conjunto apoyado sobre un zócalo bien relacionado a la casa de piedra del lugar conservando su color natural. Allí dominaban las horizontales, destacadas por su blancura. En su sencillez contrastaba con la grandiosidad e irregularidad de forma del fondo natural. Toda una lección de arquitectura de ese autor desconocido y seguro. La obra humana con una dominante horizontal blanca era más que suficiente para equilibrar la inmensidad de la naturaleza, pues se destacaba holgadamente sobre ella.

Es en las estancias argentinas donde se encuentran obras de buena arquitectura. Por lo general son muy sencillas, y es justamente esa sencillez la que les da nobleza y dignidad. Como junto a la estación no había pueblo, ni siquiera una casa, toda la vida del lugar estaba concentrada en ese casco. Galpones, edificios para el personal, escuela, corrales de pirca y hasta el cementerio a unos trescientos metros por detrás de la casa y al pie de los grandes planos de color. Hacía tiempo que se había intentado hacer un zoológico con los animales salvajes del lugar, pero fue necesario abandonar la obra porque los animales domésticos se ponían nerviosísimos olfateando los pumas y al oírlos rugir enloquecían. Por otra parte era necesario afirmarles el instinto de alejarse y huir de esos carniceros y de la muerte. Recordaba haber visto hacía años un puma enjaulado que había llevado desde El Gólgota Francisco Torino al club Los Tábanos, sobre el río Tigre, al fracasar el intento del zoo. Cuando me sentí aclimatado, me propusieron recorrer la alta montaña. Organizaron una excursión de dos días. Partimos en mulas llevando armas, por los pumas, y las cargueras con albardas, carpas, mantas, alimento y leña para hacer fuego. En fin, todo un equipo inconveniente pero imposible de evitar. Llegamos casi a 5 mil metros. En nuestra marcha encontramos muchos restos de vicuñas muertas por los pumas. Cerca de la cumbre tropezamos con un pequeñísimo rebaño que, por la forma del lugar, tenía forzosamente que pasar a 100 metros frente a nosotros, y lo hicieron a la disparada. Pienso que si se exterminaran los pumas, las vicuñas podrían prosperar, y si bien no sería posible por ahora domesticarlas, quizás pudiera lograrse agruparlas en grandes rebaños y obtener por nuevos métodos su control y posiblemente un día su esquila. La altura y el exceso de movimiento fueron la causa de que tres de nosotros se apunaran, yo entre ellos. El principal síntoma es un dolor agudísimo de cabeza, tan fuerte que parece que ésta fuera a estallar. Lo calmamos con varias aspirinas. Al segundo día comenzamos el descenso por un camino distinto al de la subida. Si desde mi llegada a El Gólgota el panorama fue siempre espectacular, ahora resultaba imponente en esa linda mañana, desde esta gran altura. Había allí una grandiosidad imposible de describir. Las nubes, por debajo de nuestro nivel, hacían ver las montañas por encima y por debajo de sus flotantes y sutiles formas. Continuamente pasábamos junto a inmensos cardones. Pensé en aquellos momentos que era imposible que el hombre, en lejanos tiempos, no hubiera estado allí presente. La humanidad siempre supo elegir grandes lugares para ubicarse y resultaba una excepción inaceptable el no haberlo hecho allí. Al regresar a la casa volví a repetir una pregunta que ya había hecho en otras oportunidades: ¿En aquellos lugares no habría rastros de una cultura anterior?

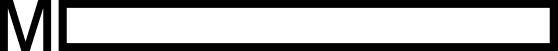

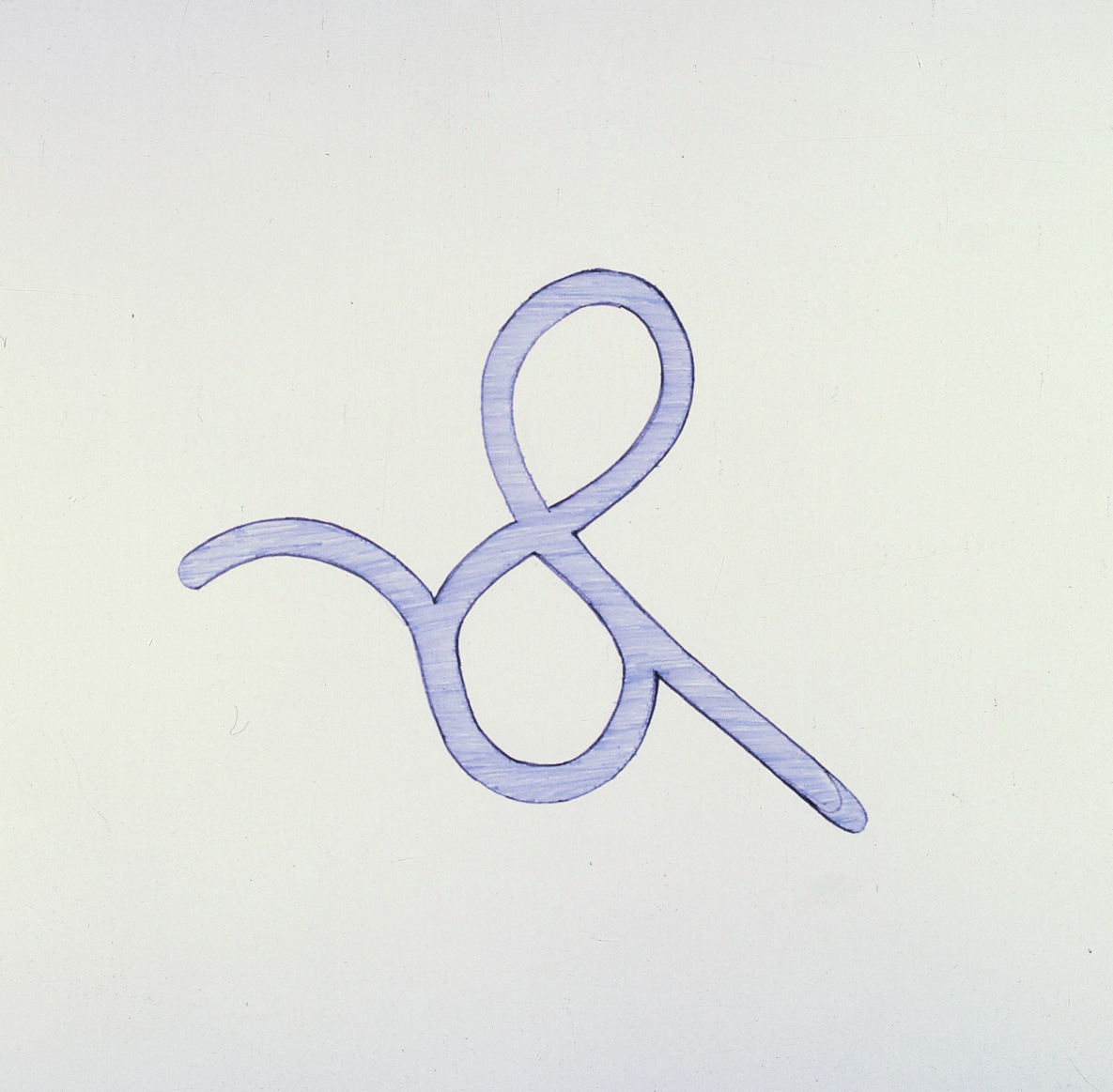

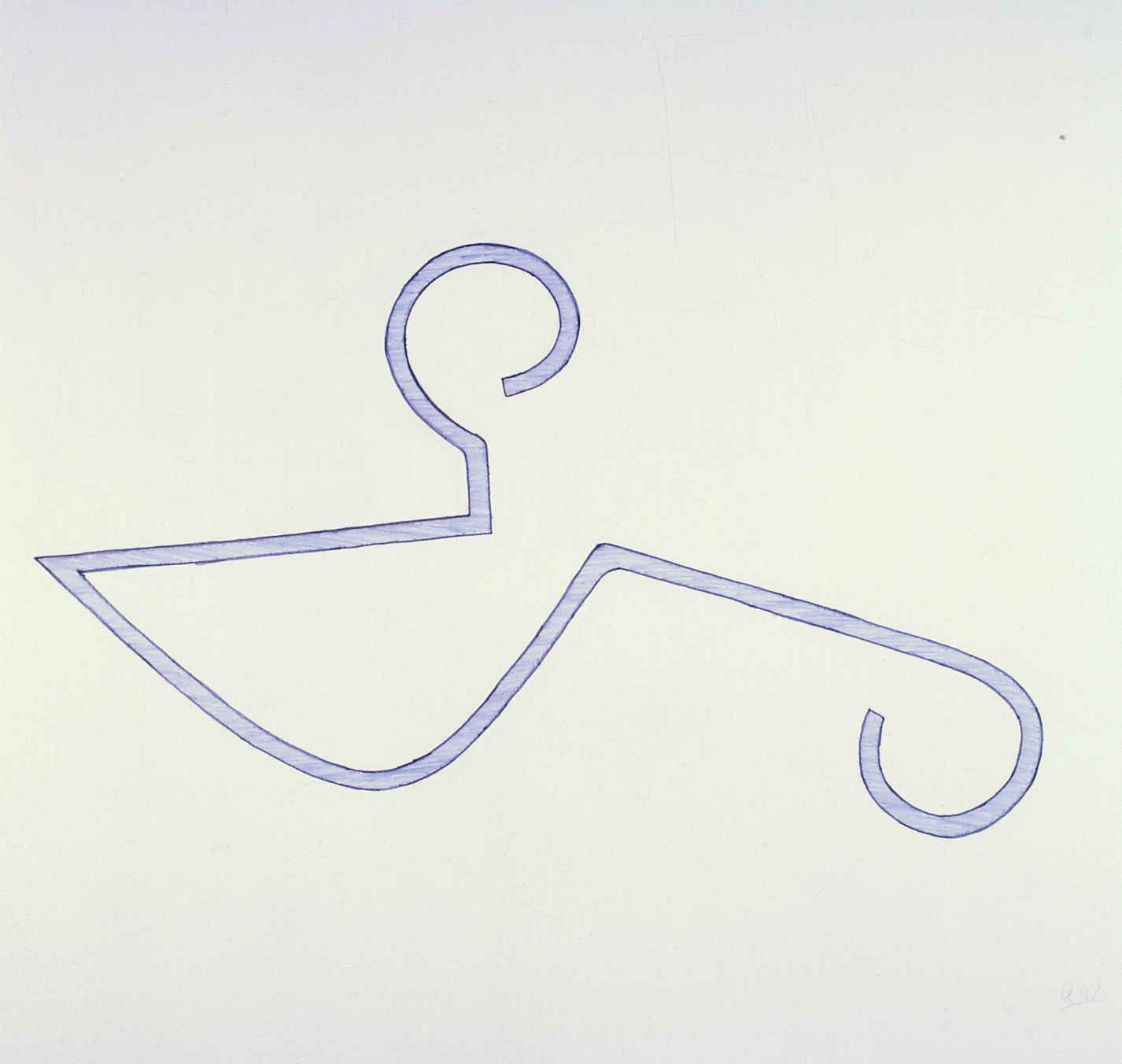

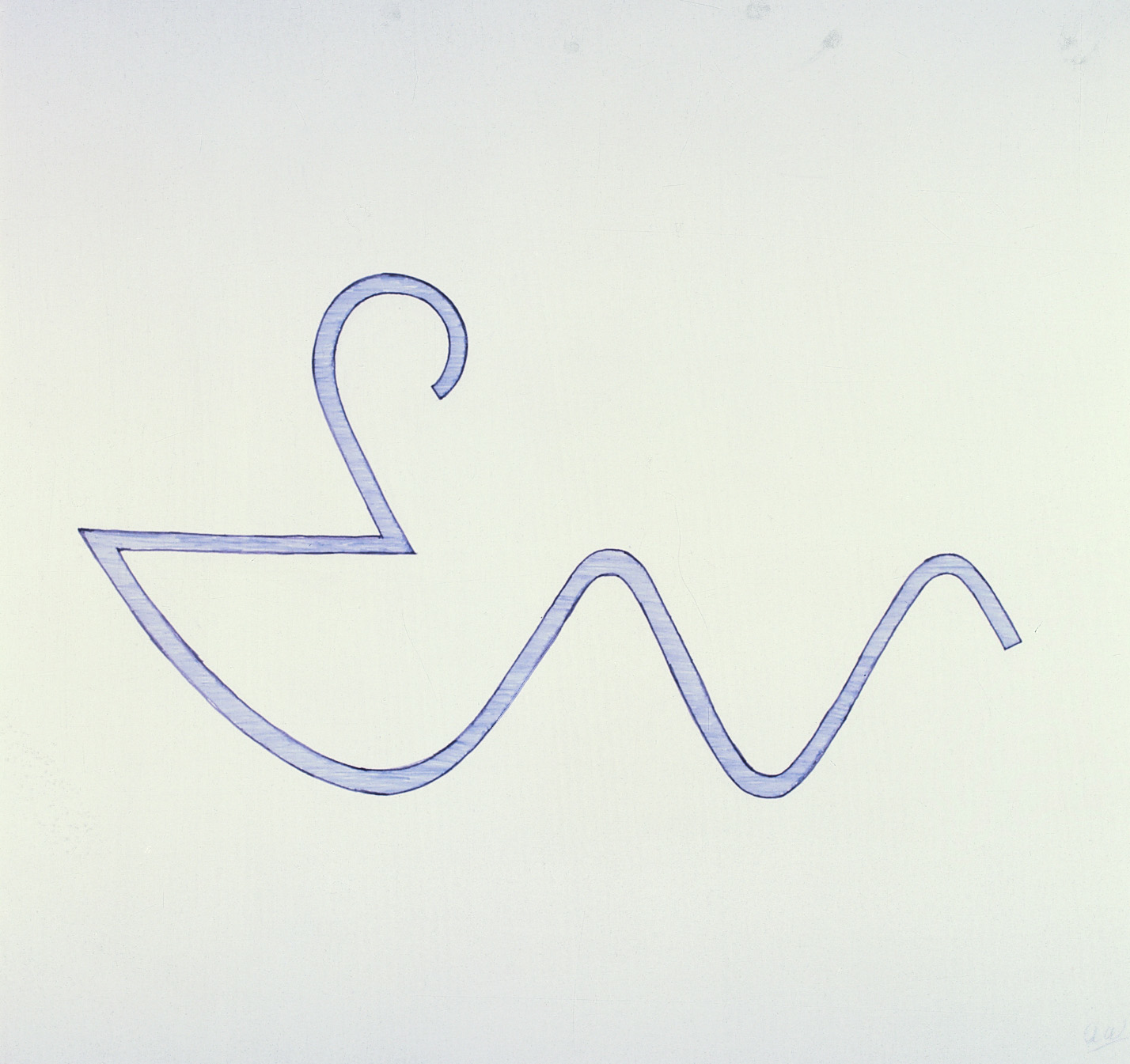

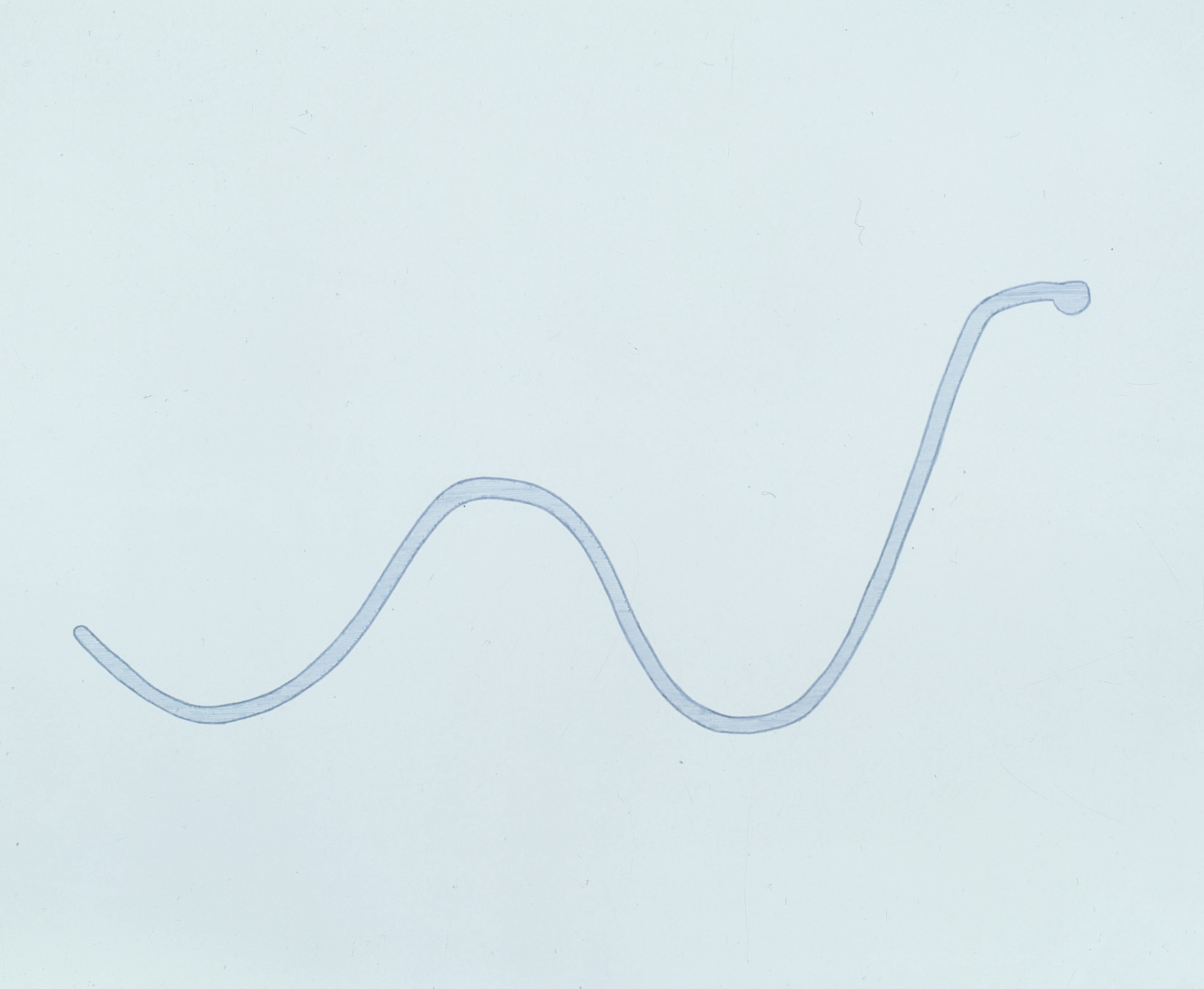

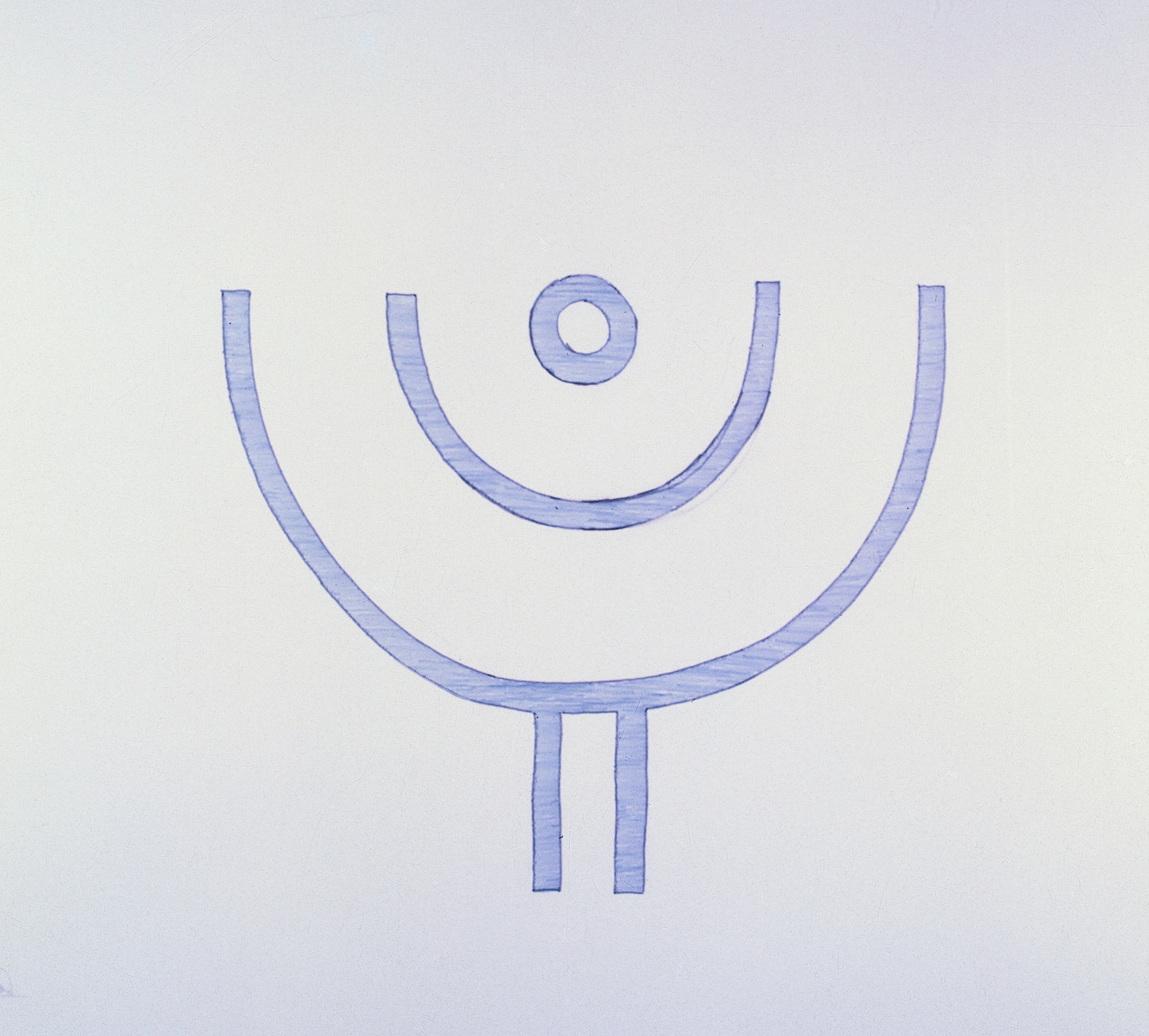

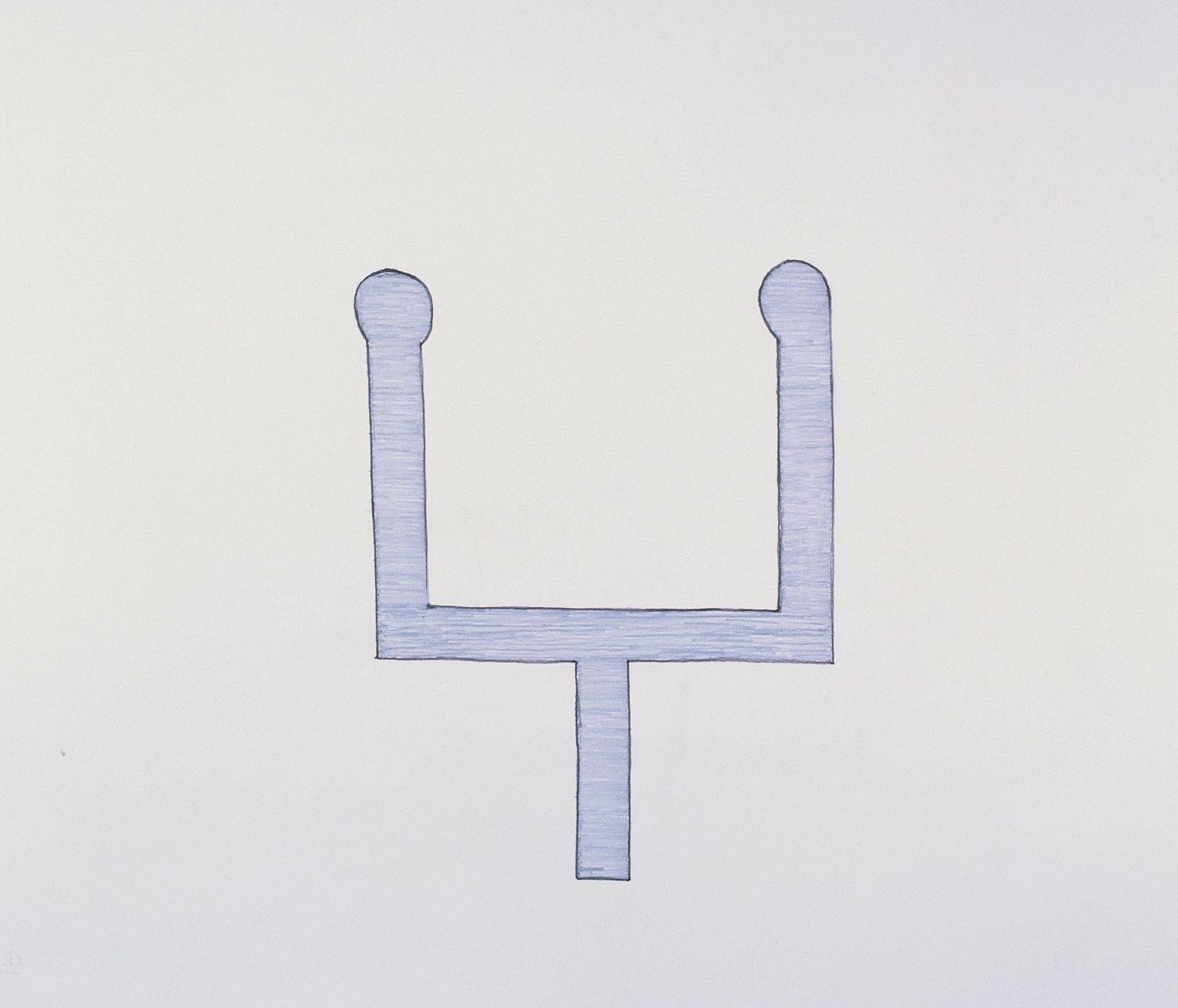

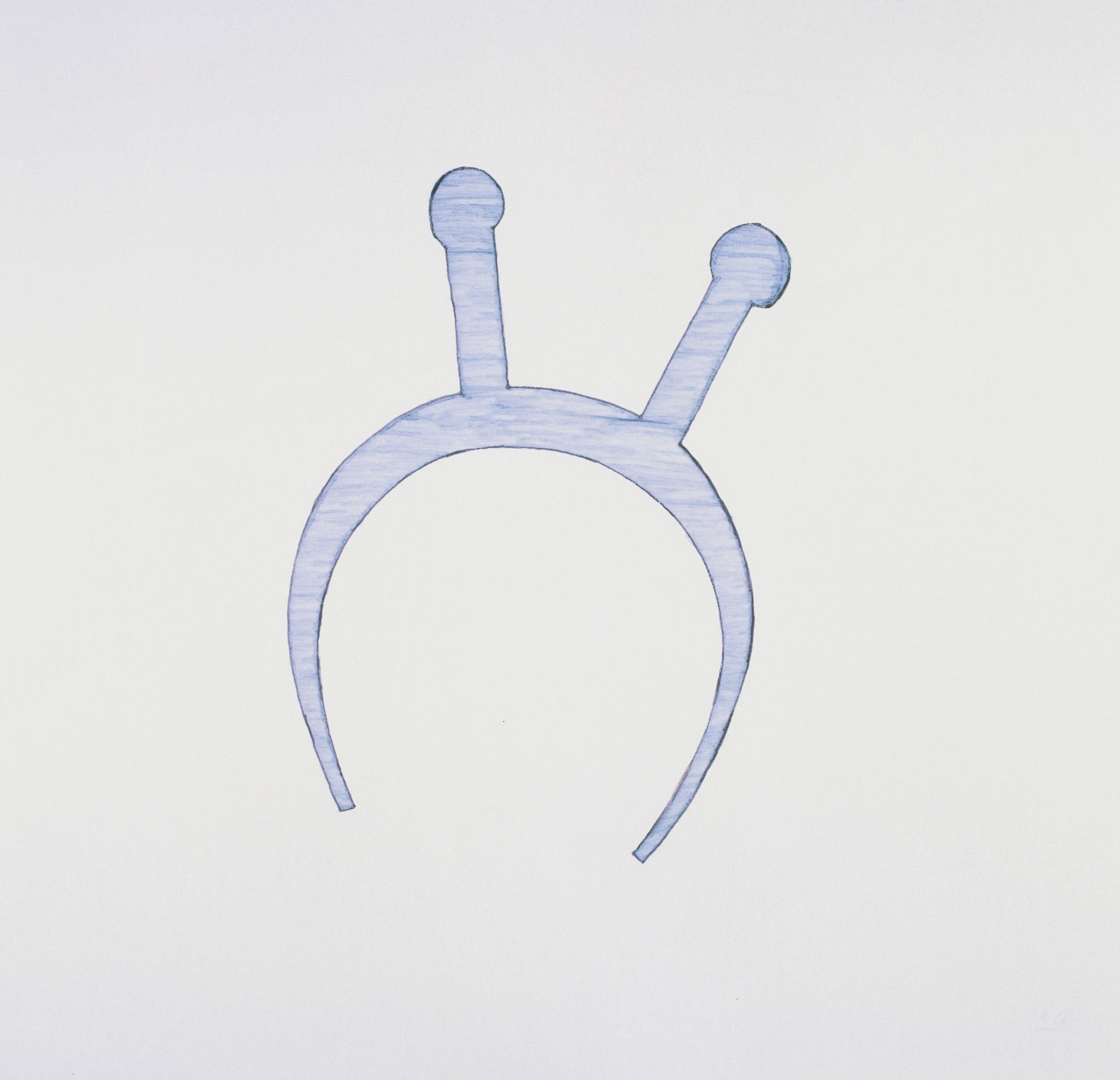

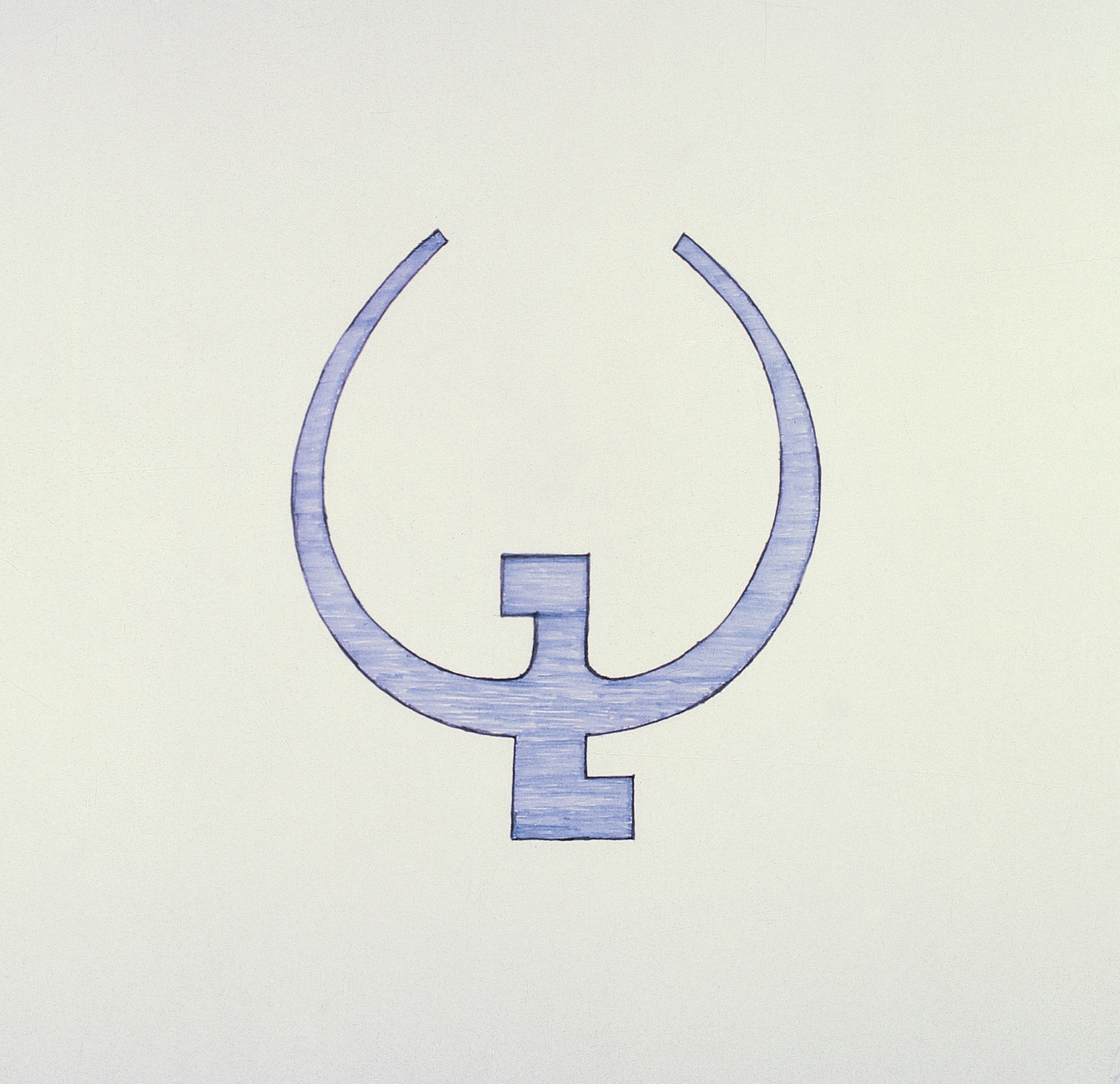

Uno de los dueños de casa me llevó a una habitación en la cual, frente a una chimenea apagada y en el piso, al mismo nivel del de su interior, había una gran losa plana de piedra gris de unos 80 cm. por el doble de largo. En ella habían sido talladas las formas de plantas de ojotas correspondientes a diversos tamaños de pies. Era el molde de un zapatero. Sus clientes, grandes y chicos, ponían sus pies en las diversas formas hasta encontrar la conveniente y el resto quedaba por cuenta del artesano que en ese molde cortaba la suela, agregando cordones de cuero o de lana de colores pasados por agujeros troquelados. Lista, ahí quedaba hecha a medida la flamante ojota. No pude menos que sonreírme y admirar el sencillo método. Imaginé el encantador cuadro del lugar con la linda coyita de larga trenza que de allí se iba coqueta y contenta con su nuevo calzado para lucir. Esa losa la habían traído de la cadena montañosa de enfrente, quebrada de por medio. Cuándo, cómo y de qué lugar no se sabía, estaba todo perdido en el recuerdo. De pronto, en nuestra conversación alguien dijo que relativamente próxima, aguas debajo de la estación y en medio del piso de la Quebrada, había una pequeña montañita suelta que los lugareños llamaban el pucará. Nadie había ido allá, ni a mirar ni a hurgar. Pucará quiere decir en quichua fuerte, así que pegué un respingo pensando que allí estaría la punta del hilo de la madeja que buscaba. Como sólo quedaban dos días para mi estadía y por otra parte me era imposible alargarla, pedí la compañía de un capataz para ir al pucará sin pérdida de tiempo, al día siguiente. Partimos desde el casco a primera hora de la tarde. Sus ocupaciones impidieron nuestra salida de mañana; además era el único que conocía bien el lugar. Esta vez montábamos caballos, pues no había que trepar. El iba adelante, yo atrás por un sendero formado por arena y tierra rellenando los huecos entre los cantos rodados. Ambos caballos herrados para proteger sus vasos de las piedras. El fondo de la quebrada, anchísimo, con diversos cauces secos por donde corría el deshielo. Ahora no quedaba ni un hilo de agua. Así seguimos y creo que pasaron horas. De pronto me mostró allá lejos la montañita, de unos setenta a cien metros de altura y algo más de base. Estaba en el medio del plano horizontal de la quebrada. Al acercarnos vi que la recubría esa vegetación baja enmarañada de unos tres metros de altura. La cumbre redondeada estaba coronada por grandes piedras no talladas y colocadas verticalmente en su dimensión mayor. No estaban muy próximas entre sí, con separaciones de 3 a 4 metros. La forma de ese pucará no me pareció natural y evidentemente controlaba el paso. A su pie atamos nuestros caballos a ramas de los arbustos y con machetes fuimos abriendo brecha para la trepada. Al llegar a las grandes piedras las encontré recubiertas con maraña. Limpié con el machete y me acerqué con cuidado por espinas y posibles víboras. Limpiando un poco más aprecio un dibujo excavado pocos milímetros en la piedra, hecho con una herramienta similar a un buril. ¿De piedra o de metal?, imposible saberlo. Era un dibujo de gran belleza, no figurativo. Algo que nunca había visto en el arte americano. Por su superficie lisa y por los bordes suaves parecía muy antiguo y sin rastros de color.

La noche se nos venía encima. Limpiamos con apresuramiento todo lo que pudimos en esa piedra y en las vecinas…Fueron apareciendo más dibujos que me dejaban atónito. Había llevado mi Leica pero imposible usarla allí por la falta de luz y por la maraña. Para tomar fotos en ese lugar necesitaba un flash, que no tenía, y horas de preparación para abrir espacio. Además debía evitar sombras de ramas y posiblemente aclarar los dibujos con tiza o pastel. Me limité a observarlos bien y a tomar notas y croquis. Regresamos con las estrellas gracias al conocimiento del lugar de mi acompañante y a su habilidad para no errar la senda. Esa noche conté mi aventura y mostré los croquis. Al siguiente día, y último para mí en la estancia, volví con mi guía al pucará. Desgraciadamente sólo pudimos repetir la visita con el mismo horario del día anterior. Como mi acompañante estaba entusiasmado con nuestro descubrimiento, me ayudó a desenmarañar algunas piedras más, y entre los dos atardeceres pude registrar 19 dibujos, controlar y corregir los apresurados croquis del día anterior y dibujar con mayor tranquilidad los nuevos. Me limité a unas pocas piedras y al menos a registrar algo bien. Lo demás sería para una próxima ocasión, en una revisación a fondo. Después de la comida, en mi cuarto, pasé a limpio los dibujos en los únicos papeles que había llevado conmigo, papel de carta. Fueron tres hojas las usadas, numeradas 1, 2 y 3, con los 19 dibujos y con notas. Para la hoja nº1 fecha del 14 de abril de 1952, y del 15 de abril para la hoja nº2 y su continuación, la nº3. Al otro día, agradecido por la espléndida estadía me despedí de mis amigos, apenado por dejar esa maravilla, y por supuesto, con el plan de regresar el siguiente año con un equipo de alumnos de mi taller para iniciar allí una exploración ordenada.

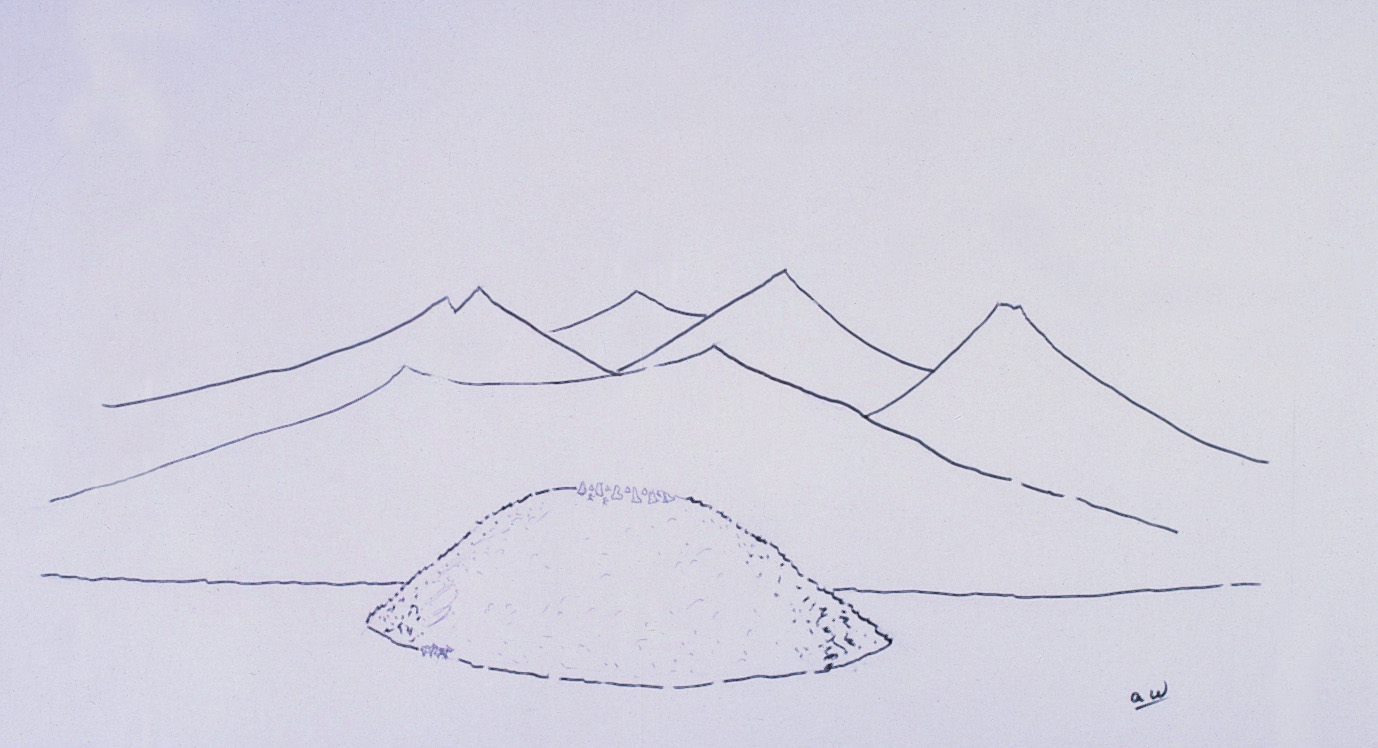

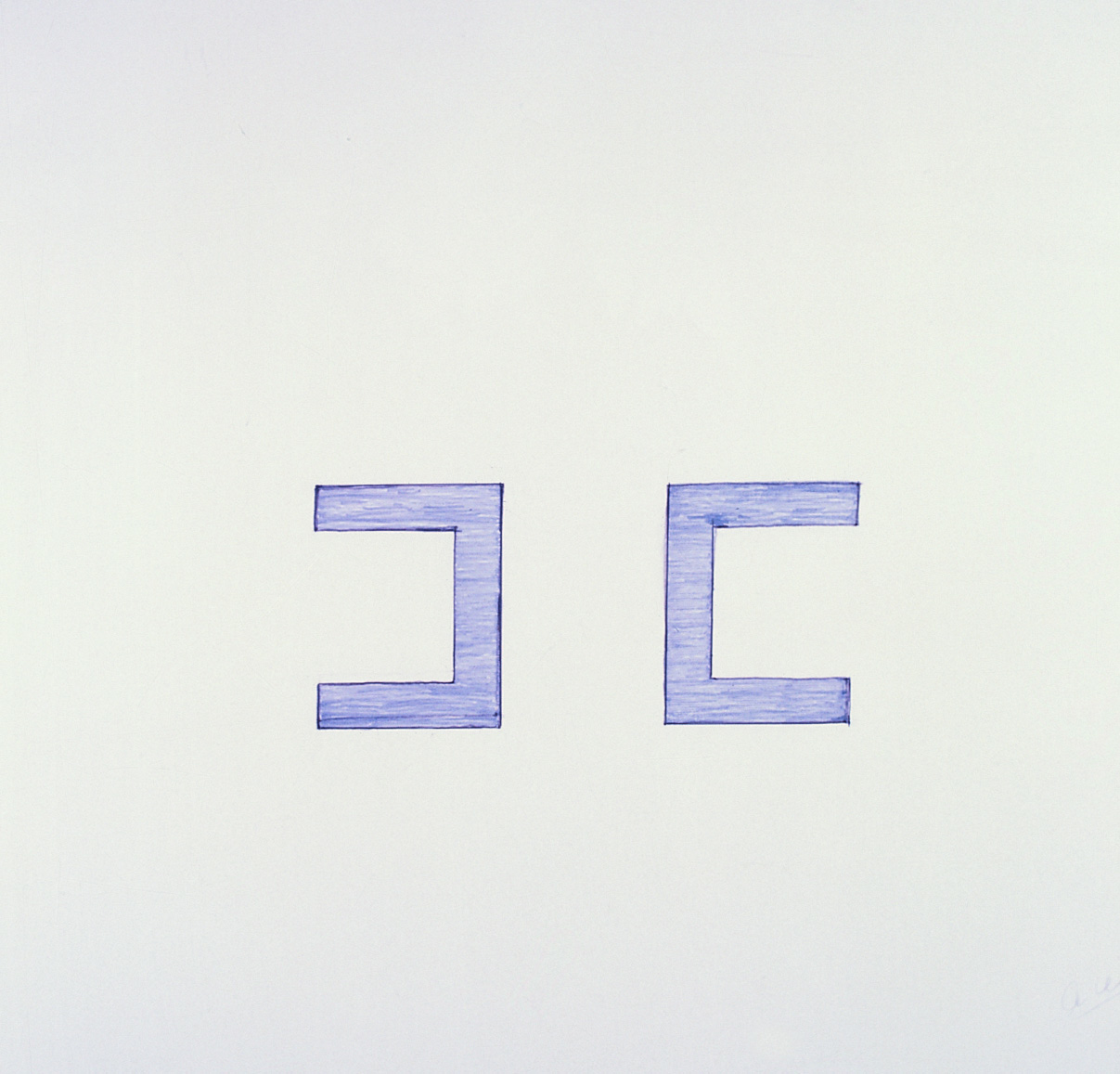

Desde el instante en que partí de El Gólgota quedó grabada en mi conciencia la necesidad de promover un estudio sobre los dibujos allí encontrados y llegar a una averiguación de sus orígenes. Al aparecer el primer dibujo, con su belleza y la cualidad plástica de no ser figurativo, brotó en mí un entusiasmo y responsabilidad ineludible para llevar adelante un estudio e investigación. Era evidente que ellos eran la manifestación de una cultura hoy desconocida. Nada tenían que ver con los dibujos americanos de culturas precolombinas, siempre representativos y abundantes en figuras humanas. Entre los 19 dibujos registrados hay sólo una figurativo, parece representar una víbora y lo hace con suma elegancia. No es el tipo de serpiente americana. Es un fino dibujo de línea curva, proporcionadísimo y pleno de encanto. Otro dibujo es la espiral, no la europea sino la americana, la más circular y que no tiene las proporciones de la europea que nace del caracol del nautilus del Mediterráneo y que fue usada en el antiguo Egipto. La misma espiral del nautilus está en los caracoles del delta del Paraná, pero en América, en lo que hasta ahora se sabe, no tuvo trascendencia. Esa espiral americana es la vinculación de este arte de El Gólgota con América. América está llena de incógnitas. Hay manifestaciones culturales de origen desconocido como la Cultura de Nazca, totalmente distinta en sus manifestaciones plásticas a lo conocido hasta hoy y no sólo de América sino del resto de nuestro planeta. Los trazados armónicos de grandes líneas y superficies para ser vistos desde el espacio y desde apreciables alturas son composiciones plásticas que permanecen como incógnita en la historia de la cultura del hombre.

Si bien los dibujos de El Gólgota no están emparentados con las culturas americanas, tampoco lo están con las europeas; y nada tienen que ver con los diseños de acervo cultural europeo. Considero evidente que los de El Gólgota pertenecen a épocas precolombinas y esta opinión está basada en el desgaste por el tiempo de sus superficies y bordes, y en que no tienen nada que ver con diseños postcolombinos. Si están emparentados con una cultura tiene que ser con una muy anterior al descubrimiento de América por Colón. Hoy se habla de manifestaciones culturales americanas con origen en el nordeste europeo y en la península escandinava. Estos son temas a investigar por arqueólogos. En las dos brevísimas visitas al pucará me llamó la atención que las grandes piedras colocadas en la cumbre y en su mayor dimensión en posición vertical, estuviesen tan separadas entre sí, no facilitando la defensa. Hago esta observación para ser tenida en cuenta en una futura investigación. También aclaro que las piedras vistas y observadas por mí fueron las del frente del croquis. Las de la parte posterior son una suposición mía, no controlada por la falta de tiempo para llegar a través de la maleza hasta allí, por poca luz y por la noche que ya nos envolvía.

Cada vez que los hombres se encuentran con grandes incógnitas como lo es ésta, se comprueba el poco saber que tenemos respecto de nuestro pasado. Si se habla de unos miles de años hacia atrás parece en el primer momento algo muy lejano, pero en la práctica ese transcurso es un tiempo muy corto. Si pensamos cuán pocas son las generaciones de antepasados de cualquiera de nosotros hasta el nacimiento de Cristo, -seguramente menos de sesenta-, y a pesar de que fue casi ayer, nos aflige nuestra falta de conocimiento, no digamos si hurgamos hacia los 3 mil años atrás de Cristo. Nos perdemos en el Nilo, en el Tigris o en el Eufrates. Siempre pensé que esta inmensa laguna es debida en parte a los incendios intencionales que destruyeron las grandes bibliotecas de la humanidad. Al destruir el saber escrito tuvo que producirse forzosamente el vacío en la comunicación de la cultura. La biblioteca de Alejandría fue quemada intencionalmente tres veces en la época de los Ptolomeos durante años anteriores a Cristo y en los primeros posteriores. En su apogeo contó con unas trescientas mil obras clasificadas por un equipo dirigido por Calímaco. Era considerada la primera biblioteca en la antigüedad. La biblioteca de Pérgamo era la segunda, con noventa mil obras, y también fue destruida intencionalmente por el fuego durante la misma época. Como en aquellos tiempos el comercio no editaba catálogos, hay que admitir que las trescientas mil obras de Alejandría y las noventa mil de Pérgamo eran obras del saber y de las artes. Creo que ese vacío está pesando hoy negativamente en América. También quiero aclarar que desde mi regreso de El Gólgota, intenté repetidas veces la publicación de este descubrimiento, pero editar con muchos clichés es difícil en la Argentina. En 1952 le mandé a André Bloc un texto correcto y claro, en una buena traducción francesa, con muchas fotografías del gran espectáculo de la Quebrada del Toro y dibujos de los 19 encontrados en el pucará. Bloc era director de la revista Art d’Aujourd’hui. Al recibir el número de marzo de 1953 sufrí un sacudón. Un artículo publicaba los dibujos enviados por Amancio Williams, de la Argentina, referente a marcas usadas para las ancas de los vacunos y los comentarios de un especialista sobre la influencia de esas marcas en la fecundidad de la especie. Revisé los textos enviados, en ellos todo estaba bien traducido. Unicamente Quebrada del Toro seguía en español y quizás fue el origen de esa confusión inexplicable.

Le pedí a Bloc publicar mi artículo con todo el material enviado pero nunca salió, y luego su muerte en Grecia y la extinción de la revista impidieron el arreglo de la gaffe. Por otra parte, desde mi visita a El Gólgota, la vida se fue complicando día a día. No pude obtener ayuda para realizar una exploración.

A medida que las dificultades aumentaban, apenas si podía sostener el trabajo normal de nuevos estudios en mi taller de planeamiento y arquitectura. Esas dificultades llegaron también a la propia estancia, agravadas por la muerte de sus conductores, Luis Silveyra y Carlos Torino. La caída económica y permanente crisis de nuestro país hizo que en 1976 El Gólgota se vendiera por monedas a un grupo chileno. Este lo vendió a otro grupo venezolano, su actual propietario. En vista del tiempo transcurrido, y ante la imposibilidad de realizar la exploración decidí preparar tres juegos de esos dibujos en láminas de 73 x 73 cm. y regalarlos. El primero a la Argentina por intermedio de la Academia de Bellas Artes, a la que tengo el honor de pertenecer, y con la intención de que ella pueda continuar con la exploración e investigación. El segundo es para el Perú, en agradecimiento al apoyo prestado a la Argentina. Lo haré por intermedio de su actual presidente, el Arq. Fernando Belaúnde Terry, con quien me une una vieja amistad. Belaúnde tiene gran conocimiento de lo precolombino. En épocas de su decanato en la Facultad de Arquitectura de Lima, promovió investigaciones en recientes descubrimientos de restos de ciudades de aquellos tiempos. El tercero está destinado a Chile. Estoy profundamente convencido de la necesidad de unión de la Argentina y Chile. Desde mi campo, el planeamiento, la separación de estos países es un disparate. Creo, de buena fe, en esa necesidad: de hacer de los dos un solo país. Unión sin hegemonías. Unión de leales hermanos. Con ella van a desaparecer muchos problemas americanos. Esta convicción la expuse repetidas veces, no sólo en la Argentina sino también en Chile, públicamente y ante muchos amigos.

Como las ideas deben sostenerse con la acción, ahí va, en la medida de mis posibilidades, esta contribución, y lo haré por intermedio del Arq. Sergio Larrain, quien organizó con su colección privada un museo antropológico chileno y lo acaba de donar al Estado de su país. Pienso que allí serán bien acogidos.